地産地消はエシカル消費に準じた行動です。エシカル消費はSDGsの17の項目のうち12に関連する取り組みであり、実践することで持続可能な開発目標に貢献できます。個人で環境問題やSDGsに取り組もうとしても、何をしたら良いのかわからず結局行動に移せない方もいるかもしれません。

しかし、地産地消は誰でも簡単に実践できます。当記事を参考にして、できることから始めましょう。

- 地産地消を実践することでエシカル消費につながる

- 個人でできる地産地消の具体的な内容

- エシカル消費が広がらない理由

地産地消とエシカル消費の関係

地産地消とエシカル消費の関係

エシカル消費とは、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」に関連する取り組みの一つです。「倫理的消費」ともよばれ、個人が社会的問題解決のために何ができるかを考え、問題解決に取り組む企業を応援するために商品を購入する行動を指します。

地産地消がどのようにエシカル消費につながるのか順番に解説していきます。

運送エネルギーの削減により環境負荷を軽減できる

運送エネルギーの削減により環境負荷を軽減できる

地産地消は、地元の生産品を地元で消費するため、近距離の運送で済みます。例えば、地元の精肉店や青果店、道の駅などの直売所で食材購入すれば、運送エネルギーの削減が可能です。

一方、海外産や県外産の食材を購入すると、より多くの運送エネルギーを消費しCO₂排出量を増加させてしまいます。

地産地消に取り組むことは、間接的に環境負荷を軽減し、エシカル消費につながります。

地域経済の活性化につながる

地域経済の活性化につながる

地元で生産された野菜や精肉を購入することは、生産者の収入アップに貢献できるため、地域経済の活性化につながります。地域経済が活性化すれば、人口の一極集中が防げるため地方への人口流入のきっかけにもなります。

地方に安定した収入源がなければ、雇用が生まれず若者の定着が進まないため、人口減少が加速してしまうでしょう。地方の人口減少は生産者の減少にも直結し、結果として食料自給率の低下を招く要因にもなります。

そこで、地産地消により地域経済が活性化すれば、生産者が増え、持続可能な生産体制を築けるでしょう。

食料自給率向上に寄与する

食料自給率向上に寄与する

地元の食材を積極的に消費することは、食料自給率の向上につながります。食料自給率は、国内で消費される食料に対してどれだけが国内で生産されているかの割合を示す指標です。

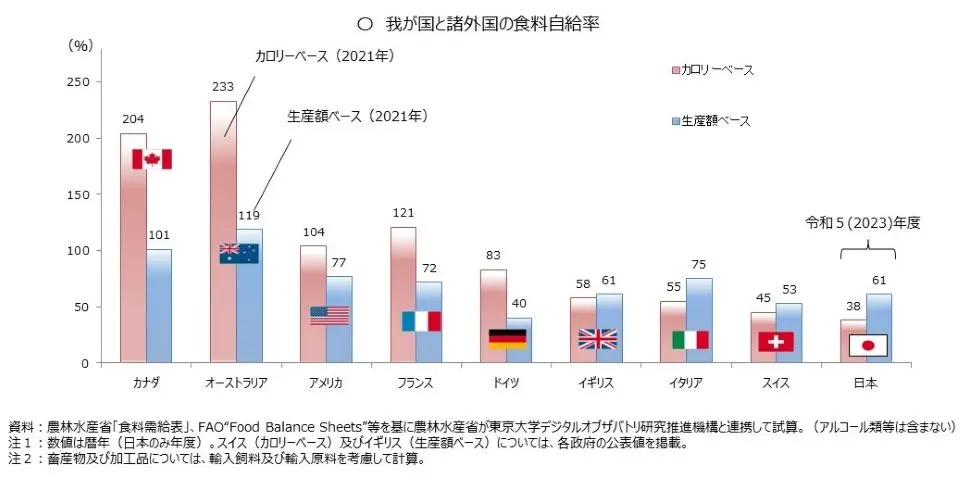

画像出典:世界の食料自給率:農林水産省

日本の食料自給率はカロリーベースで38%(令和5年度)と、諸外国と比べるとかなり低いです。約8割の食料を外国からの輸入に依存しているため、次のような問題が起こると食料不足に陥る可能性があります。

- 戦争・紛争

- 気候変動

- 世界の人口増加

- 植物に有害な動植物や家畜の伝染病

いつ輸入困難に陥る事態が発生するかわかりません。そのため、できるだけ食料自給率を高め、国民が困窮しないだけの生産力を維持する必要があります。個人でできることは、エシカル消費の一環として地産地消を実践し、地域の生産者を応援することです。

規格外食材の販売によりフードロスを削減できる

規格外食材の販売によりフードロスを削減できる

規格外食材は、お店で売るための規格から外れた形状や大きさをした食材のことです。規格外であるため店頭には並ばず、多くが廃棄されてしまいます。捨てられるはずだった規格外食材を販売・購入することで、フードロス削減が可能です。

令和2年度の「食品ロス削減関係参考資料」によると、規格外食材として廃棄される量は約121万トンにのぼり、食品ロス全体の約23%を占めています。

しかし、規格外食材は味や品質には問題がないため、一般的な食材と変わらず食べられます。近年はフードロス削減のために、次のような場所で規格外食材を購入できるようになりました。

- 道の駅や直売所

- 通販サイト

- スーパーマーケット

規格外食材を積極的に食べることで、地元生産者の収入を増やす手助けもできます。

地産地消によるエシカル消費の身近な具体例

地産地消によるエシカル消費の身近な具体例

地産地消によるエシカル消費の具体例をご紹介します。

- 食材購入時に地元生産品を意識して選択する

- 地産地消を提唱しているお店で外食する

- 直売所で生産者から直接購入する

- 地産地消についての情報を検索する

地産地消はスーパーで地元食材を購入するだけではありません。具体例を参考に自分でできることを見つけましょう。

食材購入時に地元生産品を意識して選択する

食材購入時に地元生産品を意識して選択する

スーパーで食材を購入する際は、ラベルを見てどこで生産されたものか確認しましょう。できるだけ地元で作られた食材を選べばエシカル消費につながります。最近では、店内に地元食材を集めたコーナーを用意している店舗もあるため、すぐに探せるでしょう。

いつも購入している食材を地元食材に変えるだけなので、手軽に始められるエシカル消費としておすすめの方法です。また、地元食材は収穫から店頭に並ぶまでの時間が短いため鮮度が高く、生産者がわかるので安心して購入できるメリットもあります。

地産地消を提唱しているお店で外食する

地産地消を提唱しているお店で外食する

飲食店のなかには、地元食材を積極的に取り入れた料理を提供している店舗があります。外食の際に、こうしたお店を利用することで、エシカル消費に取り組めます。

お店を選ぶ際は、事前にホームページや口コミサイトで「国産〇〇使用」「地元〇〇産」などの表記があるかチェックすると良いでしょう。

普段外食に行く機会が多い方におすすめの方法です。

直売所で生産者から直接購入する

直売所で生産者から直接購入する

地元の直売所では、新鮮な農作物や精肉を生産者から直接購入できます。仲卸業者を介さないため、スーパーで販売されている食材よりも新鮮で、比較的安く購入できる点も魅力です。

直売所では、スーパーでは見かけないような珍しい食材が並ぶこともあります。食べられる食材の種類が増えれば、地元食材を消費する機会も増えます。生産者とのコミュニケーションを大切にしながら、地元の食材を積極的に取り入れていきましょう。

地産地消についての情報を検索する

地産地消についての情報を検索する

地産地消に取り組みたいけれど、スーパーに地元食材があまり販売されていない場合は、インターネットで情報を検索してみましょう。

例えば、東京都の八王子市で探したい場合、次のように検索すると良いでしょう。

- 「八王子 直売所」

- 「八王子 マルシェ」

- 「八王子 地産地消」

また、SNSで生産者が直売所での販売状況や販売店舗の情報を発信しているケースもあります。地産地消に取り組むためには、まず自発的に情報を取りに行く姿勢が重要です。調べ方を知ることもエシカル消費につながります。

地産地消によるエシカル消費の課題

地産地消によるエシカル消費の課題

エシカル消費・地産地消が環境にとって重要だという認識は広がっていますが、実践している方の割合は多くありません。

下記の表はエシカル消費に関連する言葉の認知度です。全年代でも「エシカル消費はエコである」と半数以上の方が認識しており、環境に良い活動であると知られています。

| 年代 | エコ | ロハス | フェアトレード | サステナビリティ |

| 10代・20代 | 63.3% | 16.0% | 31.4% | 16.0% |

| 30代 | 72.3% | 35.1% | 24.3% | 15.5% |

| 40代 | 74.0% | 39.8% | 27.3% | 12.2% |

| 50代・60代 | 78.2% | 44.0% | 26.1% | 16.9% |

参照:「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書

次にエシカル消費につながる行動を実践しているかについての調査結果を見てみましょう。

| 年代 | 良く実践している | 時々実践している | あまり実践していない | まったく実践していない |

| 10代・20代 | 2.7% | 28.5% | 51.5% | 17.2% |

| 30代 | 1.6% | 29.3% | 52.2% | 16.9% |

| 40代 | 2.6% | 34.4% | 52.1% | 11.0% |

| 50代・60代 | 2.6% | 38.6% | 50.1% | 8.6% |

参照:「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書

エシカル消費を良く実践している方の割合は、全年代を合わせても9.5%と、10%に届いていません。「良く実践している」と「時々実践している」を合わせた割合が最も高い50代・60代でも40.3%です。

この結果から、エシカル消費が環境に良いとわかっていても実際に行動に移している方はまだまだ少ないことがわかります。なぜエシカル消費が必要だとわかっていても、実践する方が少ないのかについては次項より説明していきます。

価格が高く負担が大きい

価格が高く負担が大きい

地産地消によるエシカル消費は次のような理由で、ハードルが高いと感じられています。

- 一般的な食材と比べ値段が高く購入できない

- 購入者の負担が大きくなる

低単価で提供されている商品は、製造用機械を用いて大量に生産することで、1個当たりの単価を落としています。一方、地産地消に取り組もうとする場合、少量生産や素材へのこだわりなどが理由で購入単価が高くなりやすい傾向にあります。

- 売れ残りによる廃棄を抑えるために少量生産している

- 素材にこだわっている

- フェアトレードの概念を重視し、製造から輸送、販売に関わる労働者に対して適正な報酬を支払っているから

このような理由から、値段が高くなり、地産地消が環境問題改善に良い影響を与えるとわかっていても買い控えが生じてしまいます。

エシカル商品が販売されている場所が少ない

エシカル商品が販売されている場所が少ない

地域で生産された食品であっても、地元のすべてのコンビニやスーパーなどで取り扱っているわけではありません。誰でも気軽に購入できる環境が整っていないため、自分で情報収集し、販売店舗を把握しておく必要があります。

また、どの食材を販売するかは各店舗の責任者が決定します。そのため、以前はエシカル商品を取り扱っていた店舗でも、売上が伸び悩めば販売を中止する可能性があるのです。

地産地消によるエシカル消費を推進するためには、取扱店舗を増やすのが重要です。

認証マークの取得に手間とコストがかかる

認証マークの取得に手間とコストがかかる

エシカル商品のなかには、「有機JASマーク」や「エコマーク」など第三者機関の認証を受けられるものがあります。認証マークは、商品の安全性や品質が基準を満たしていることを証明するものです。

地産地消に取り組む飲食店がエコマークを取得すれば、消費者に対して取り組みをアピールでき、エシカル消費の後押しになるでしょう。ただし、認証マークは取得するための手間とコストがかかります。

例えばエコマークの取得には認定審査の申し込みから2ヵ月以上かかり、審査料として2万2,000円が必要です。さらにエコマークを付けた商品の売上高に応じて、毎年ライセンス料を支払わなければいけません。

認証マークの取得は、手続きの煩雑さやコスト負担がネックとなり、地産地消によるエシカル消費の普及を妨げる要因の一つともなっています。

地産地消によるエシカル消費を推進するための制度

地産地消によるエシカル消費を推進するための制度

地産地消によるエシカル消費を推進するための制度をご紹介します。

- 六次産業化・地産地消法

- 全国地産地消推進協議会

- ニッポンフードシフト

制度を上手に利用すれば、今まで知らなかった地産地消によるエシカル消費方法を知ることができます。

六次産業化・地産地消法

六次産業化・地産地消法

「六次産業化・地産地消法」は2010年12月3日に公布された法律です。正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」です。

この法律は、一般企業や国民だけでなく、国や自治体も地産地消に積極的に取り組むことを目的としています。

「六次産業化」とは、一次産業従事者が自ら生産した農産物や水産物を加工し、販売までを手がけることで、収入の向上を目指す取り組みです。二次・三次産業の事業者が得ていた加工賃を、一次産業従事者の収入に変えることで、地域産業の衰退を防げます。

「地産地消法」とは地産地消を促進するための政策です。国や地方自治体・地方公共団体に対して地元食材の直売所の整備や、学校給食への地元食材の活用促進などを求めるものです。

参考:地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律

全国地産地消推進協議会

全国地産地消推進協議会

「全国地産地消推進協議会」は、地産地消に取り組んでいる企業や団体が情報交換や連携を図ることを目的として設立された組織です。

また、「地産地消推進フォーラム」を開催し、優良な活動を行っている企業や団体の表彰を行っています。ホームページでは平成17年度から令和3年度までの受賞者を見ることが可能です。

地産地消の推進方法に悩んでいる場合は、過去の受賞者がどのような取り組みを行っていたかを参考にしてみましょう。自分たちならではの方法を思いつくきっかけになります。

ニッポンフードシフト

ニッポンフードシフト

「ニッポンフードシフト」は、Z世代の若者を対象にしたプロジェクトです。消費者と生産者が一体となって、国産の農林水産物を消費する行動を促すための情報発信に取り組んでいます。

この取り組みでは、さまざまなコンテンツを通じて 「食」と「農」 の大切さを伝えています。例えば、身近な料理であるカレー・餃子・おにぎりに含まれる食材を一つひとつ取り上げ、食料自給率を上げる方法や今までとは違う食べ方を考えるといったものです。

また、「ニッポンフードシフトフェス」という、全国各地の食や農業に関する課題について参加者とともに考えるイベントを開催しています。「食」と「農」に関連するコミック・アニメのパネル展示や若者向けのステージイベントもあり、10〜20代の方におすすめです。

参考:ニッポンフードシフト

地産地消によるエシカル消費の取り組み事例

地産地消によるエシカル消費の取り組み事例

地産地消によるエシカル消費の取り組み事例を3例ご紹介します。

- 直売所での取り組み事例

- 学校給食での取り組み事例

- 医療機関での取り組み事例

会社や学校でできることがないか悩んでいる方は参考にしてみてください。自分たちの組織だけで取り組むことが難しい場合は、外部の民間企業や自治体の協力を得るのがおすすめです。

直売所での取り組み事例

直売所での取り組み事例

〇北海道士幌町 道の駅ピア21しほろ

北海道士幌町では、士幌町商工会から管理委託された株式会社 at LOCALが道の駅「ピア21しほろ」を運営しています。

以前は商品の品揃えが少なく、利用客からクレームが多数寄せられていました。そこで、商品開発に力を入れて商品数を増やしたところ、以下の取り組みが評価されるようになりました。

- 農家のおすそわけ野菜市

地元農家の野菜を販売。観光客や地元の利用客から人気があり販売農家も16軒から28軒に増え商品数も増加

- 地元農産物を活かした新商品の開発

じゃがいも・かぼちゃ・とうもろこしを使用した大福シリーズを開発し、10万個以上の売り上げを記録

- 地元の学校との連携による商品開発

獣害により販売できなくなった食材の可食部を利用し「かぼちゃのピューレ」を開発。フードロスの削減に貢献

今後は町の魅力を発信するガイドブックの制作や、道の駅に隣接する公園内に「しほろ牛」を楽しめるバーベキュースポットを建設する計画もあり、さらなる活性化を目指しています。

学校給食での取り組み事例

学校給食での取り組み事例

〇福島県相馬郡新地町 新地町教育委員会

新地町教育委員会では、東日本大震災と原発事故による風評被害の影響で消費が落ち込んでいる地元水産物の消費を推進しています。水産物の放射性物質に対する安全性を確認し、問題のない地元食材を学校給食に活用することで、消費量を上げることが目標です。

新地町教育委員会や小学校の栄養教諭、新地町農林水産課、福島県の関係機関との連携のもと、取り組みを進めています。

その結果、令和2年時点での地場産率は約72% に達し、福島県内の市町村で最も高い数値を記録しました。放射性物質の検査結果は学校内だけでなく、食育広報誌や公式ホームページに掲載し誰でも確認できるようにしています。

今後は、農家の高齢化による生産者の減少に伴い、地元食材の安定供給が難しくなることが懸念されます。これを解決するには、各機関との連携を強化し、持続可能な供給体制を構築することが必要です。

医療機関での取り組み事例

医療機関での取り組み事例

〇岡山県笠岡市 医療法人緑十字会笠岡中央病院

笠岡中央病院は、これまで外国産の食材が中心の病院食でした。しかし、地産地消推進方針の策定をきっかけに、国産主体の食材への切り替えを決めました。

その取り組みを推進するために活用しているのが「地産地消コーディネーター派遣事業」です。「地産地消コーディネーター派遣事業」とは、学校や病院などの給食現場において、地元産の食材の利用拡大と定着を支援する事業です。生産者との連携がなくても、必要な量の野菜や肉類を安定的に供給できるよう調整を行います。

また、笠岡中央病院は自治体とも連携し地元生産者との直接取引ルートを確立しました。さらに、給食委託事業者と協力することで、毎月1回 「地産地消御膳」 と題し、地元の旬の食材にこだわった特別メニューを提供しています。

その他にも、生産者との交流や施設内・地域の食育を実施しています。

まとめ

まとめ

地産地消はエシカル消費に関連する取り組みの一つで、実践すればSDGsや環境問題の解決に貢献できます。エシカル消費の認知度は近年向上していますが、実践できている方は少ないのが現状です。地産地消は、個人はもちろん、企業や学校・病院などの組織でも取り組みができます。

日硝実業株式会社では、地元生産者の六次産業化のサポートや道の駅で販売するための新商品開発支援、包装容器の販売を行っています。当社ホームページでは、六次産業化の事例や包装容器の詳細もご紹介していますので、興味のある方は以下のリンクからぜひご確認ください。

コメント