カーボンフットプリント(CFP)は、原材料調達から廃棄までに排出される温室効果ガス(おもにCO₂)の量を表示する取り組みです。日本ではカーボンフットプリントは義務化されていませんが、欧州などでは義務化を進めている国もあります。

この記事では、世界と日本のカーボンフットプリント義務化の動向を解説しています。5ヵ国以上の国の動向もご紹介していますので、日本との違いを確認してみてください。カーボンフットプリントの現状や今後が気になっている方はぜひ参考にしてください。

- 世界でのカーボンフットプリントの義務化の流れ

- 日本でのカーボンフットプリントの義務化の流れ

世界におけるカーボンフットプリント義務化の動向

世界におけるカーボンフットプリント義務化の動向

フランスをはじめとしたEU、アメリカでは、カーボンフットプリントの義務化が進んでいる現状です。義務化には至らない国でも、CFPへの積極的な取り組みがみられます。

この記事では、以下の国の動向をご紹介します。

- イギリス

- EU諸国

- フランス

- アメリカ

- 韓国

- 中国

順番に解説していきます。

イギリス

イギリス

イギリスは、世界で初めてカーボンフットプリントを商品に表示した国であり、カーボンフットプリント発祥の地ともいわれています。小売・金融・建設・アパレル・家電など多くの業種が、カーボンフットプリントを実施しているのです。

また、インターネット上で、目的地までの移動方法別のCO₂排出量や、住居設備あるいは電化製品の使用におけるCFPを算定するツールも提供しています。

選択可能な移動方法は以下の5種類です。

- 小型車

- 大型車

- 電車

- バス

- 飛行機

CO₂排出量が少ない車種のランキングも公表しています。車両クラス、ギアボックス(MT車かAT車)、燃料を選択するだけでランキングが表示される仕組みになっており、環境に配慮した車を選びたい方の助けになっています。

以上の取り組みは義務ではありません。しかし、消費者に対してCFPを明示するとともに具体的な削減努力の手法を提示することで、CO₂排出量削減に大きく貢献しています。

EU諸国

EU諸国

EUはカーボンフットプリント義務化に一足早く取り組んでおり、その柱となるのが以下の2種類の施策です。

- 欧州電池規則

- 炭素国境調整メカニズム

それぞれの施策を詳しく解説していきます。

欧州電池規則

欧州電池規則

欧州電池規則は2023年8月に施行された規則で、EU内で流通する電池の事業者はカーボンフットプリントの申告義務があります。EU内で流通させる電池の型式ごとに、第三者機関が証明したカーボンフットプリントを申告しなければなりません。

日本からEUへ電池を輸出する際も、カーボンフットプリントの申告が必要です。CFPの数値が一定基準値を超えた場合、該当の電池は市場への流通が制限されます。

なお、電池ごとにカーボンフットプリントの申告開始時期は異なり、対象となる電池・バッテリーは段階的に拡充される予定です。

炭素国境調整メカニズム

炭素国境調整メカニズム

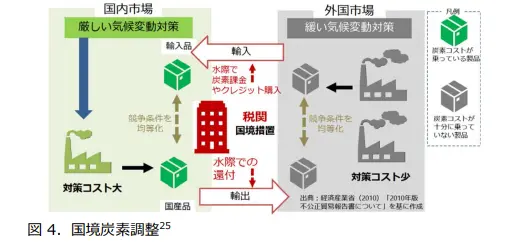

炭素国境調整メカニズムは、EU内で生産された商品にかかる環境コストとEU外で生産された商品にかかる環境コストを等しくする仕組みです。

画像出典:カーボンフットプリント レポート

商品をEUに輸出する際にはカーボンフットプリントの申告が必要です。EU内で生産された商品よりもCO₂排出削減が不十分な場合は、課金などが予定されています。炭素国境調整メカニズムにより、環境に配慮できていない商品は、EU圏内で安く売ることができません。

フランス

フランス

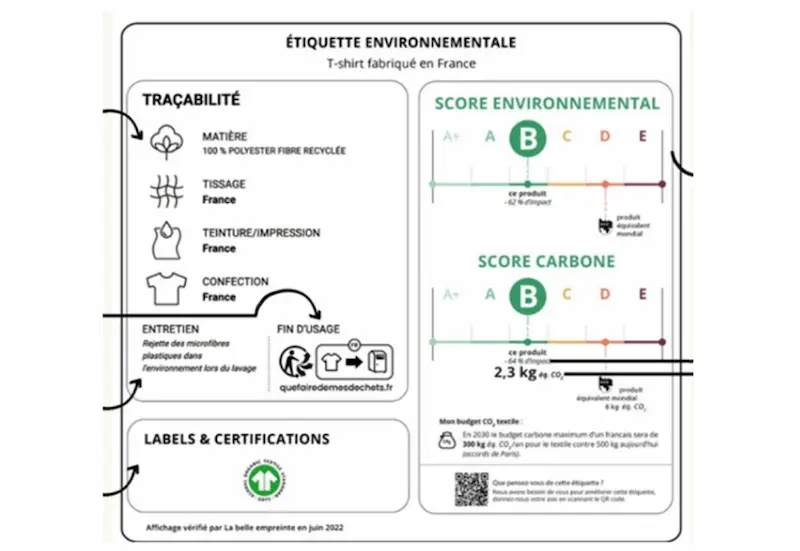

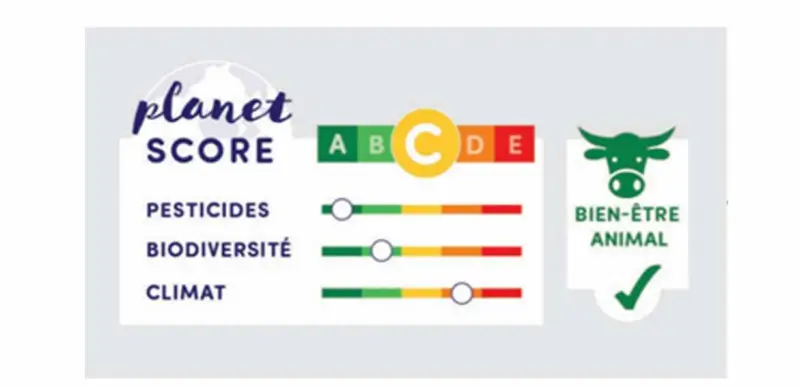

EUのなかでも先駆けて、食料品・日用薬品・香水・健康食品などのカーボンフットプリントの表示の義務化に取り組んでいるのがフランスです。CFP算定に向けたデータベース・ツールの整備および、消費者に向けたラベルテスト等の実証実験を踏まえた、ルール策定が進められています。

画像出典:カーボンフットプリント レポート

フランスでは、カーボンフットプリントの算定条件は製造、パッキング、廃棄(リサイクルも含めた廃棄も考慮)、輸送などとなっており、消費者は商品のトータルCO₂排出量を知ることができます。

また、フランスもイギリスと同様、インターネットの移動手段検索で交通手段別のCO₂排出量を検索可能です。比較できる交通手段の種類は主に以下の6種類で、イギリスよりも選択肢が多いのが特徴です。

- 徒歩

- バイク

- バス

- 鉄道

- 自動車

- 飛行機

CO₂排出量だけでなく、コスト、石油使用料も表示されます。

アメリカ

アメリカ

アメリカでは、建材の公共調達は、政府が設定したカーボンフットプリント値以下の建材のみと定められています。加えて、政府が調達する電気・電子製品の95%以上はEPEAT適合品でなくてはならないと決められています。

EPEATは、電気・電子製品が環境に配慮された製品であるかどうかを評価するシステムです。認証はグリーン・エレクトロニクス協議会(GEC)が行っています。EPEATの認証項目にはカーボンフットプリントが含まれており、環境に配慮した製品かどうかがチェックされます。

韓国

韓国

韓国では、1992年より開始した「韓国エコラベル制度」においてCFPが活用されています。同制度は日本のエコマークと似た制度で、製造から廃棄までの過程で環境に配慮されていると承認された商品に、エコラベルマークが付けられます。韓国エコラベルに認定された製品は、2023年10月時点で約19,000個です。

上記のほかにも韓国環境部は、グリーンクレジットカードの導入も実施しています。グリーンクレジットカードの特徴は、グリーンな商品(環境に配慮された製品)を購入した際に一定の割引が適用されたり、ポイントが加算されたりする点です。貯まったポイントは現金化が可能です。消費者にとって利用するメリットがわかりやすく、普及しやすい仕組みといえるでしょう。

いずれの施策も義務ではありませんが、CFPに関する取り組みが積極的に行われています。

中国

中国

中国では、自動車のカーボンフットプリントが進んでいます。2023年2月に世界で初めて自動車のカーボンフットプリントを公表し、同年6月に1400車種のカーボンフットプリント情報を公開しました。

自動車以外にも2027年までに、カーボンフットプリント管理システムの確立を目指しており、2030年までに200種類の製品に対してカーボンフットプリント策定の方法を確立する予定です。

中国は世界最大のCO₂排出国です。中国でのカーボンフットプリントの義務化が進めば、さらなるCO₂削減が期待できます。

日本におけるカーボンフットプリント義務化の動向

日本におけるカーボンフットプリント義務化の動向

日本におけるカーボンフットプリント義務化の動向を紹介します。日本では、義務化に向けて以下の3つがスタートしています。

- 「みえるらべる」およびガイドラインの策定

- 企業の自主的なカーボンフットプリント実施の拡大

- 国によるグリーン製品の調達の促進

順番に解説していきます。

「みえるらべる」およびガイドラインの策定

「みえるらべる」およびガイドラインの策定

CFPの浸透を図る取り組みの一つに、「みえるらべる」(「見える化」ラベル)があります。「みえるらべる」は、温室効果ガスの削減効果をラベル化し、農産品に付与して可視化する取り組みです。2022年にはじまりました。

画像出典:農産物の環境負荷低減に関する 評価・表示ガイドライン

2022年度にはコメ、トマト、きゅうりの3品目を対象にラベルが付与されました。その後、2024年3月に本格運用が開始し、現在では合計23品目を対象に、環境負荷低減の見える化が進んでいます。

また、農産物などにラベル表示を行うための基本的な考え方と、算定と表示の手順を示した「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン」も策定済みです。

みえるらべるの実証販売店は2024年度時点で累計700ヵ所を超えており、農産物を皮切りとしたCFPを含む環境負荷低減への取り組みは、徐々に浸透しているといえるでしょう。

参照:見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」 ~温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮~:農林水産省

企業の自主的なカーボンフットプリント実施の拡大

企業の自主的なカーボンフットプリント実施の拡大

日本では、商品ごとのカーボンフットプリントの表示はいまだ義務付けられていません。そうしたなか、大企業を中心に、独自に考案した策定方法で、自社が排出する温室効果ガスの量(Scorpe1)や自社が使用する電力などによる間接的な温室効果ガスの排出量(Scorpe2)の開示が行われています。

しかし、中小企業においては、予算や人材の捻出がネックとなり実施が難しいのが現状です。現時点では、商品の製造から廃棄まで、サプライチェーン全体のCO₂排出量を算定・表示するのは難しいといえるでしょう。

カーボンフットプリントの表示を急ぐあまり、取引先にCO₂排出量の算定を強いるケースも想定されます。中小企業でも無理なく算定可能な方法の確立が求められています。

国によるグリーン製品の調達の促進

国によるグリーン製品の調達の促進

日本ではグリーン製品の調達促進に向けた取り組みも進んでいます。たとえば「グリーン購入法」では、物品の調達の際には、ライフサイクル全体にわたって環境負荷の低減を考慮する製品を導入することが望ましいと提言されています。

グリーン製品の調達を促進するには、国などの機関が環境に配慮した製品を選択することに加え、事業者や国民へのグリーン製品購入の後押しが必要です。国が率先してグリーン商品を調達し、需要を高めて価格の低減につなげれば、一般企業による購入も促進されます。

また、環境問題への意識が高い企業が先導する形でグリーン商品を購入すれば、他の企業のグリーン商品購入への抵抗意識もやわらぐでしょう。

一方、グリーン製品の製造コストを軽減する施策づくりや、グリーン製品の調達基準の設定なども重要です。

費用負担軽減策やルール策定も含めて国はグリーン購入法の促進を進めるとしており、日本全体におけるCFPを含めた環境意識の情勢に大きく貢献すると期待できます。また、グリーン商品の消費が一般的なものとして広がれば、多少値段が高くてもカーボンニュートラルを実現するためには必要なコストだと認知される環境を作り出せます。

まとめ

まとめ

カーボンフットプリントの義務化への取り組みは世界各国で進められています。

日本ではまだ義務化はされていませんが、国や大企業を中心に商品へのCO₂排出量の表示が徐々に広まっています。ただし、中小企業において導入されている事例は非常に少なく、サプライチェーン全体でカーボンフットプリントを実施するには至っていません。

コメント