六次産業化とは、簡単に言うと農林漁業者(一次産業者)が加工(二次産業)や販売(三次産業)まで取り組むことです。地域資源を活用し、農林水産物に新たな付加価値を生みだすことを目的として、農林水産省から推奨されています。六次産業化に成功すれば、農林漁業者の収入増加や地域農業の発展にも期待できるでしょう。

この記事では、「六次産業化に取り組んでみたいが何から始めたら良いのかわからない」「そもそも六次産業化とは何か自信がない」という方に向けて、六次産業の概要や目的、具体例、進め方などを解説します。生産物の加工や販売にも興味がある、今よりも収入アップをめざしたい方や、六次産業化の概念を把握しておきたい方は参考にしてください。

- 六次産業化の言葉の意味がわかる

- 六次産業化のメリット・デメリットがわかる

- 六次産業化の具体的な事例がわかる

六次産業化とは?

六次産業化とは?

六次産業化とは、一次産業の農林漁業に加えて、二次産業の製造・加工、三次産業の小売り・販売までを一貫して手がけることです。六次産業とはなにか、概要と目的、定義、特徴について詳しく見ていきましょう。

六次産業化の概要と目的

六次産業化の概要と目的

まずは六次産業化が求められている背景や、なぜ一次産業だけではなく二次産業・三次産業への参入が必要なのかなど、基本的な知識を解説します。

概要

概要

2011年3月1日、六次産業化を推進する「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」が施行されました。別名「六次産業化法」です。

六次産業化は、農業経済学者の今村奈良臣氏が提唱した造語です。一次産業の「1」、二次産業の「2」、三次産業の「3」をかけ算すると「6」になることに由来して、この名称で呼ばれています。具体的には、農家自身が栽培した作物を使った加工品を販売したり、作物を調理して提供するレストランを開いたりといった例が代表的です。

参考:農林水産省

目的・必要性

目的・必要性

六次産業化の主な目的は、一次産業の成長や地域経済の活性化です。

六次産業化が実現すると、農林漁業者が二次・三次産業の領域にも主体的に関わることになります。これまで二次・三次産業の事業者が得ていた加工賃などが、一次産業従事者の直接的な収入に変わるため、農林漁業者の収入増や地域の雇用確保、ひいては農林漁村地域の活性化が期待できます。

六次産業化が必要とされる背景には、日本の農林水産業従事者の所得が伸びにくくなっている現状があります。近年、農作物を手軽に食べられる加工品やブランド作物に注目が集まり、単に農作物を育てるだけでは収入を増やすのが難しくなりました。さらに、海外の安い農作物が輸入され、国産農水産物の売れ行きが低迷していることも、農林漁業者の所得増を妨げている原因です。

農林水産省では、補助金などの支援策を通じて、一次産業を営む農林漁業者が新たなビジネスに挑戦することを後押ししています。

六次産業化の定義と特徴

六次産業化の定義と特徴

六次産業化の定義と特徴は、六次産業化法によく似た「農商工連携促進法」と比較して説明するとわかりやすいでしょう。

六次産業化法は一次産業を担う農林漁業者が主体となり、二次産業・三次産業も手がけることを目指すものです。一方、農商工連携促進法は、中小企業者と農林漁業者等が共同して事業計画を作成する点が異なります。農商工連携促進法の目的は、一次産業の生産者と二次・三次の中小企業の経営向上にありますが、六次産業化法の対象には、二次・三次の中小企業は含まれていません。

それぞれの法律の違いは、制度の支援面にも表れています。六次産業化法の支援が主に取り組みに対する費用を補助する内容である一方、農商工連携促進法は、助成金のほか各種法律の特例措置や専門家によるアドバイス支援など、総合的な支援が行われています。

六次産業化のメリット・デメリット

六次産業化のメリット・デメリット

六次産業化にはメリットとデメリットの両面があります。取り組み後の具体的なイメージが持てるよう、どちらも把握しておきましょう。

六次産業化のメリット

六次産業化のメリット

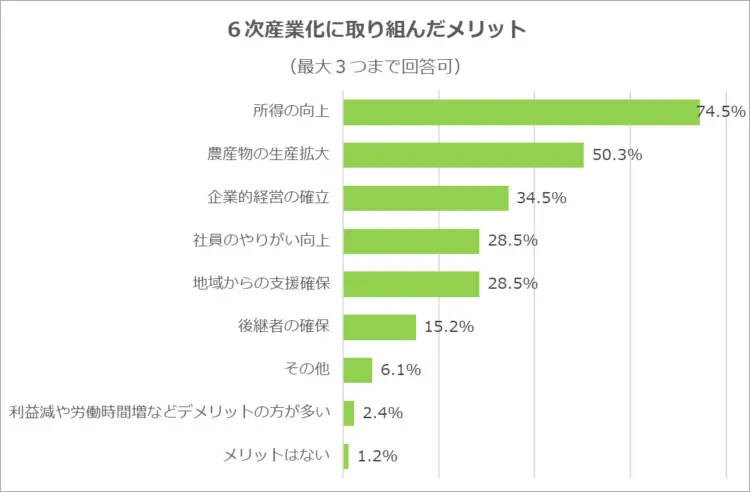

引用:株式会社日本政策金融公庫

日本政策金融公庫が農業者を対象に実施したアンケートによると、六次産業化に取り組んだ農業者が感じたメリットは上図のとおりです。回答数の割合が多かった5つについて順番に解説していきます。

農家の所得の向上

農家の所得の向上

生産から販売までを一体化することで利益を生みやすくなり、所得の向上が見込めることは、六次産業化の大きなメリットです。従来は卸売りを挟むため価格の安定化が難しかったところ、販売まで自分たち主体で行うことで、中間マージンの削減や、安定した価格設定が可能になります。

また、農産物の売り上げはもちろん、二次・三次産業での利益も自分の所得につながります。

農産物の生産拡大

農産物の生産拡大

従来のように小売店や飲食店に農産物を販売する場合、売り上げは需要の影響を受けます。そのため、生産量を拡大しても、卸先に買い取ってもらえなければ売れ残る可能性がありました。

六次産業化により自身で販売まで手がける場合、販売量・生産量の調整が容易です。売り先に困る事態が起きづらくなるため、他者に依存せずに生産量を拡大できます。

六次産業化が軌道に乗れば、農作物の需要が増え、さらなる生産拡大につながることも期待できるでしょう。

企業的経営の確立

企業的経営の確立

六次産業化を進めると、農業の繁忙期だけでなく、加工・販売などで常に人手が必要になります。一年を通してスタッフを雇用できるため、農業に専念していたときには難しかった週休2日制の導入や社会保険の整備が可能です。企業の教育体制や組織体系が確立されると、社員が働きやすい環境が整うため、離職率の低下や生産性の向上、経営の安定にもつながります。

社員のやりがい創出

社員のやりがい創出

六次産業への取り組みは、一次産業従事者にとって挑戦の連続になります。その分、自分たちが努力した分売り上げが上がり、給与アップにつながる実感が得られるため、やりがいを感じやすいでしょう。

また、自分たちのこだわりが、ブランドとして消費者に評価されることも、仕事の意義ややりがいを感じることにつながります。食品は地域の土壌や気候、歴史がを反映されやすく、ブランド化しやすいのが特徴です。農産物を加工食品としてさまざまな形で商品化し、全国に広めることで、自分たちの農産物の知名度を広げられるでしょう。

ブランド化に成功すれば、販売価格が安定するため、売り上げの安定にもつながります。

地域からの支援の確保

地域からの支援の確保

六次産業化による一次産業従事者の所得向上や雇用創出は、地域経済の活性化につながります。販売商品が有名になり全国での知名度が上がれば、観光客などの交流人口も増えるでしょう。

地域と継続的に関わりをもつ関係人口が増えれば、事業・地域のさらなる発展が進みます。

六次産業化は国の支援策ということもあり、地元の自治体からの支援も得られやすいのがメリットです。商品のPRや直売所での取り扱いなどの協力も期待できます。

六次産業化のデメリット

六次産業化のデメリット

六次産業化のデメリットは以下の3つです。

- 収支の軌道に乗るまでの期間

- 衛生管理の必要性

- 専門知識の必要性

順番に解説していきます。

収支の軌道に乗るまでの期間

収支の軌道に乗るまでの期間

六次産業化のデメリットとして、収支がプラスになるまでの期間が長いことが挙げられます。黒字になるまでに平均で4.1年必要といわれており、最長で25年かかったケースもあります。

事業立ち上げから数年間は、資金繰りに苦労する可能性があるため、現金資産の準備が必要です。六次産業化に挑戦する前に、ある程度資金を準備する期間を設けましょう。

衛生管理の必要性

衛生管理の必要性

六次産業化で食品の加工・販売に携わる場合、HACCP(ハサップ)について知っておく必要があります。HACCPは、国際的に取り入れられている食品の衛生管理手法です。日本でも、2021年より、食品を扱うすべての事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられました。

対策しなければいけない内容は以下のとおりです。

- 衛生管理計画の作成と従業員への周知徹底

- 清掃・洗浄・消毒や食品の取り扱いに関する具体的な手順書の作成

- 衛生管理の実施状況の記録・保存

- 計画書や手順書の定期的な見直しおよび検証

HACCPの導入違反に対する罰則は定められていません。

ただし食品衛生法では、「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について(中略)条例で必要な規定を定めることができる」としており、今後都道府県がHACCP導入に関する条例を定め、罰則を設ける可能性があります。

また、食品衛生事故は、社会的信用に関わります。客足が遠のき営業継続が困難に陥る可能性もあるでしょう。食品加工・販売を行う際は、HACCPに沿った厳しい衛生管理が求められます

専門知識の必要性

専門知識の必要性

六次産業化により、二次産業の加工、三次産業の小売りで利益を上げるためには、農林漁業と異なる領域の知識・技術が必要です。

具体的には以下に関するノウハウが求められます。

- 食品加工

- 製造

- 衛生

- 流通

- 販売

- 接客・サービス

- 宣伝・デザイン

- マーケティング

知名度を上げるためにSNS運用や動画での発信など、商品情報を発信するスキルも勉強する必要があります。独学では限界があるため、専門家に代行を委託したり、アドバイスを求めたりするのもおすすめです。

六次産業化の事例

六次産業化の事例

六次産業化に成功している事例を3社紹介します。いずれも一次産業だけでなく、自社で生産している農林水産物を活かした事業に取り組んでいます。

- 尾鷲物産株式会社:鮮魚の加工・調理、アンテナショップの経営

- パーソルダイバース とみおか繭工房:廃棄予定の繭や桑を活用した和紙や雑貨等の制作

- 株式会社くしまアオイファーム:さつまいもを使ったオリジナル商品の開発、直営通販サイトの運営

なお、日硝実業株式会社でも、六次産業化のサポートが可能です。魅力的なパッケージ提案やコスト・品質管理を考慮した包装資材の提案などを通じて、加工品づくりを支援します。こちらのページでは、当社のオリジナル容器を利用し、全国展開に成功した事例のインタビューを紹介しているのでぜひご覧ください。

六次産業化の進め方

六次産業化の進め方

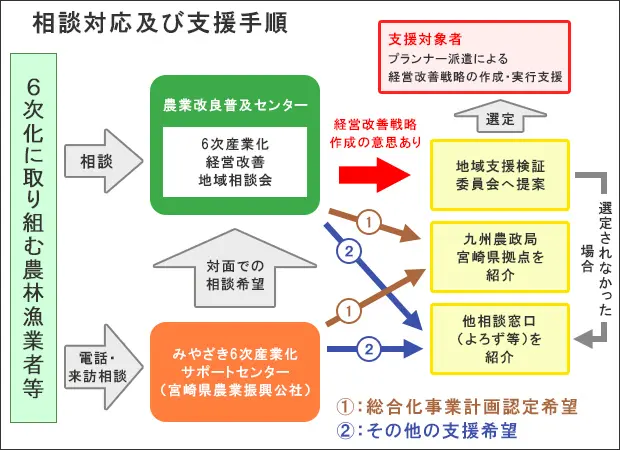

六次産業化を進める際は、まず行政への相談が必要です。以下の流れで、支援の対象となるか確認しましょう。

- 農業改良普及センターまたは六次産業化サポートセンターへ相談を行う

- 経営改善戦略作成を希望する

- 地域支援検証委員会にて六次産業化プランナーの派遣が決定する、または他相談窓口の紹介を受ける

- 二次・三次産業への実践的な取り組みを行う

引用:https://www.mnk.or.jp/support/

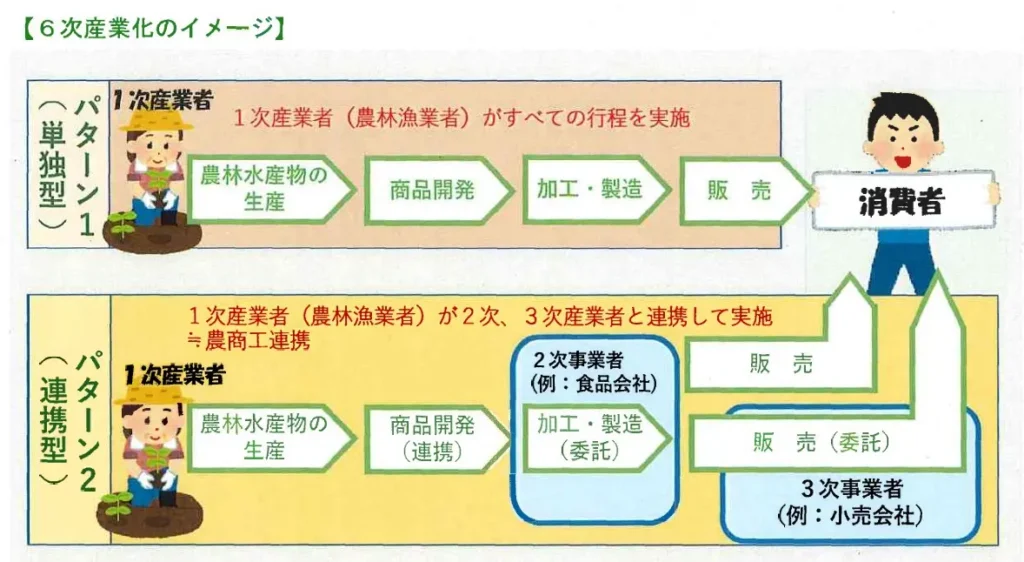

なお、二次・三次産業への参入方法には、次の2通りのパターンがあります。

- 一次産業者がすべての工程を実施する

- 一次産業者が二次・三次産業者と連携して実施する(農商工連携)

引用:https://www.google.com/url?q=http://www.mnk.or.jp/relation/img/tebiki.pdf

例えば日硝実業では、上図の二次事業者にあたる食品開発や加工・製造工程において支援を行っています。具体的な支援内容は以下のとおりです。

| 一次産業者の悩み | 当社の支援内容 |

| 中味商品にあった容器・パッケージを相談したい | 最適な容器・パッケージの提案 |

| 製造ノウハウや加工設備が不足している | 委託製造や簡易充填機器の提供 |

| 加工品開発を行いたいが、相談相手がいない | レシピ開発 |

新規事業を始める際に必要なコストやノウハウを考慮して、二次・三次産業者との連携も視野に六次産業化の計画を立てましょう。

まとめ

まとめ

六次産業とは、一次産業を担う農林漁業者が、二次・三次産業まで主体的に行うことです。六次産業化によって、農林漁業者の所得向上や地域の活性化が見込まれています。

すでに全国的に取り組まれており、六次産業化に成功したケースも多数あります。しかし、軌道に乗るまでに長期間を見越した計画が必要なことや、加工・販売のノウハウが求められることから、成功には事前の準備が重要です。必要に応じて、二次・三次産業者との連携も検討しましょう。

日硝実業では、パッケージづくりを通じてお客様の六次産業化を支援しています。こちらのページでは、蜂蜜やみかんの加工品づくりに取り組まれているお客様へのインタビュー記事を紹介していますので、六次産業化に向けてお悩みの方はぜひご覧ください。

コメント